Rückblick

Stadt Forum 82

Potsdams Grün und Wasser im

Klimawandel

1.10.2025 / 18:00 / Haus der Natur, Lindenstraße 34

Bernd Rubelt, SFP 82, 2025, Thema Potsdams Schulen, Foto: LHP, Plate

SFP 82, 2025, Thema Potsdams Schulen, Foto: LHP, Plate

Lars Schmäh (LHP), SFP 82, 2025, Thema Potsdams Schulen, Foto: LHP, Plate

Dr. Cornelia Auer (PIK), SFP 82, 2025, Thema Potsdams Schulen, Foto: LHP, Plate

SFP 82, 2025, Thema Potsdams Schulen, Foto: LHP, Plate

SFP 82, 2025, Thema Potsdams Schulen, Foto: LHP, Plate

Im Gespräch, SFP 82, 2025, Thema Potsdams Schulen, Foto: LHP, Plate

Im Gespräch, SFP 82, 2025, Thema Potsdams Schulen, Foto: LHP, Plate

Empfehlungen der Kerngruppe

Hohe Dringlichkeit und bürgerschaftliches Engagement für den klimagerechten Umbau Potsdams!

Die Bewältigung des menschengemachten Klimawandels stellt auch Potsdam im Bereich Grün und Wasser vor große Probleme. Das beweisen die aktuellen Fakten und Zahlen der Stadt wie etwa der Baumschutzbericht, der eine Halbierung des gegenwärtigen Altbaumbestands in 10 Jahren prognostiziert. Mindestens ebenso herausfordernd ist die Lage in Bezug auf den Potsdamer Wasserhaushalt, der durch Senkung des Grundwasserspiegels d.h. durch Trockenfallen von Seen und Fließgewässern sowie durch Zunahme des Trinkwasser-Spitzenbedarfs geprägt ist.

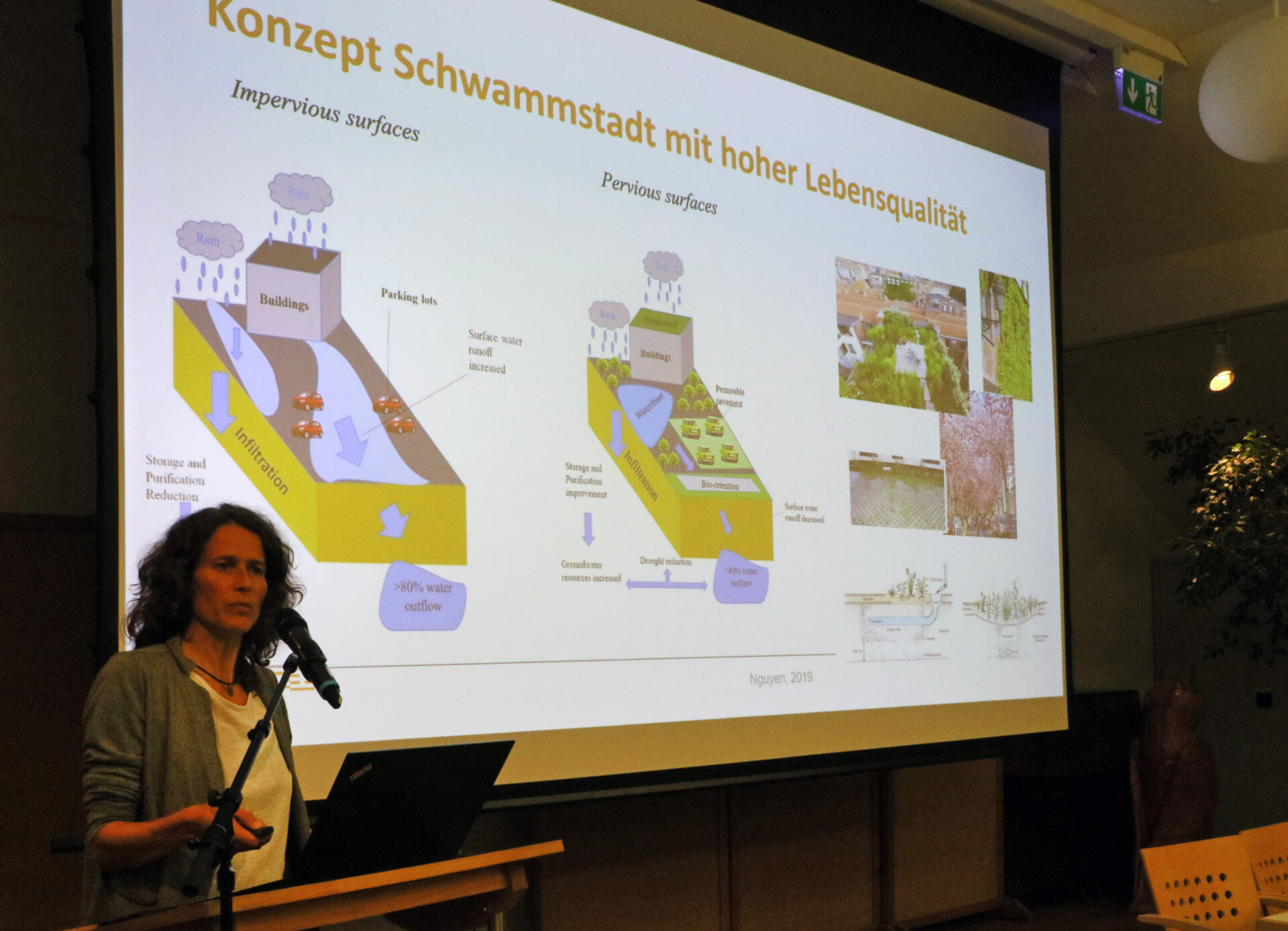

Die Stadt ist sich des Ernsts der Lage bewusst und hat bereits wichtige Schritte in Bezug auf den herausfordernden Transformationsprozess eingeleitet. Der Kommunale Immobilienservice hat neue Standards der Freiflächenbewirtschaftung und -bepflanzung z.B. mit trockenheitsresistenten Pflanzen und mit Gründächern eingeführt, das Prinzip der Schwammstadt, also einer Stadt, die das auf ihrer Fläche anfallende Regenwasser speichert und nicht länger ableitet, ist auch für den Umbau der Potsdamer Freiflächen zur Maxime geworden und schlägt sich im neuen Stadtteil Krampnitz in Form eines innovativen Wasser- und Grünkonzepts nieder.

Die Krisen werden sich jedoch weiter zuspitzen – das hat der Bericht von Cornelia Auer (PIK Potsdam) gezeigt. Im Finanzhaushalt der Stadt fehlen erhebliche Mittel für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen und für die notwendige Vorsorge. Die Einwerbung von Fördermitteln war bis jetzt erfolgreich, führt aber nur zu punktuellen Verbesserungen. Nachhaltig ist die Stärkung des Bürgerengagements, wie das erfolgreiche Programm „Potsdam gießt“ der Bürgerstiftung Potsdam zeigt. Nur mit mehr Innovationswillen und Experimentierfreudigkeit z.B. beim Einsatz von Grauwasser, bei der Trinkwassersubstitution im Wohnbereich oder bei der Flächenentsiegelung wird es gelingen, die Herausforderungen zu meistern. Sonst wird der schon vor Jahren für Potsdam proklamierte Klimanotstand dramatische Realität!

Für die Kerngruppe

Dr. Günter Schlusche

Beiträge

Dr. Cornelia Auer

Wissenschaftlerin, Leiterin

Wissenschaftlicher Klimabeirat des Landes Brandenburg

Zur WebseiteLuise Schubert

Fachspezialistin Hydrologie und Wassermanagement

Energie und Wasser Potsdam (EWP)

Zur Webseite